近日,第七届中华经典诵写讲大赛上海赛区之“诵读中国”经典诵读大赛评选结果揭晓。上海电机学院学子凭借出色的表现和深厚的诵读功底,在比赛中脱颖而出,共荣获二等奖一项、三等奖一项、优秀奖一项。

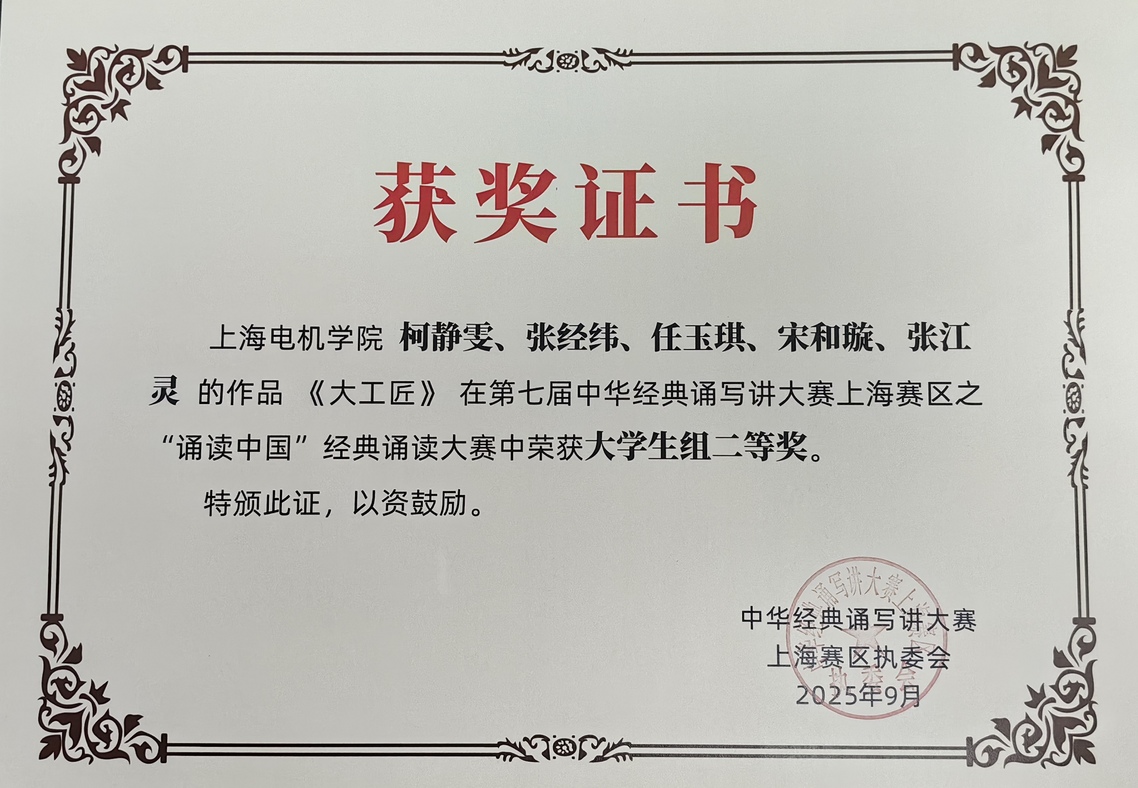

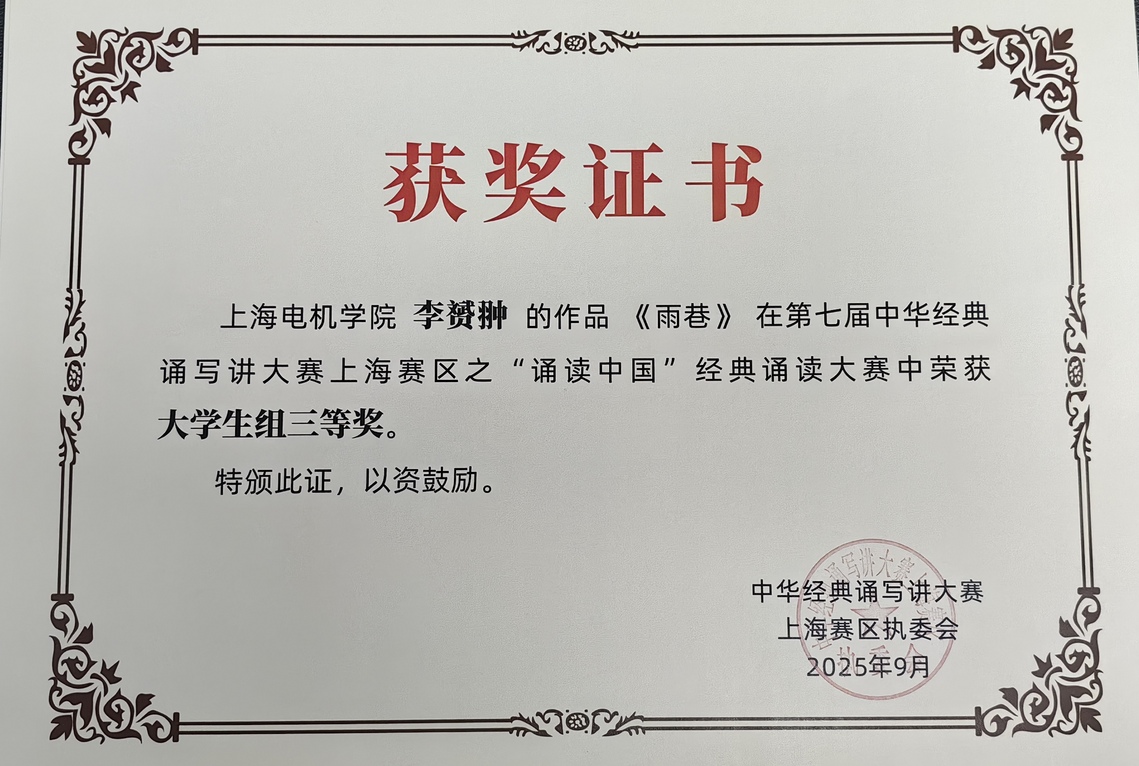

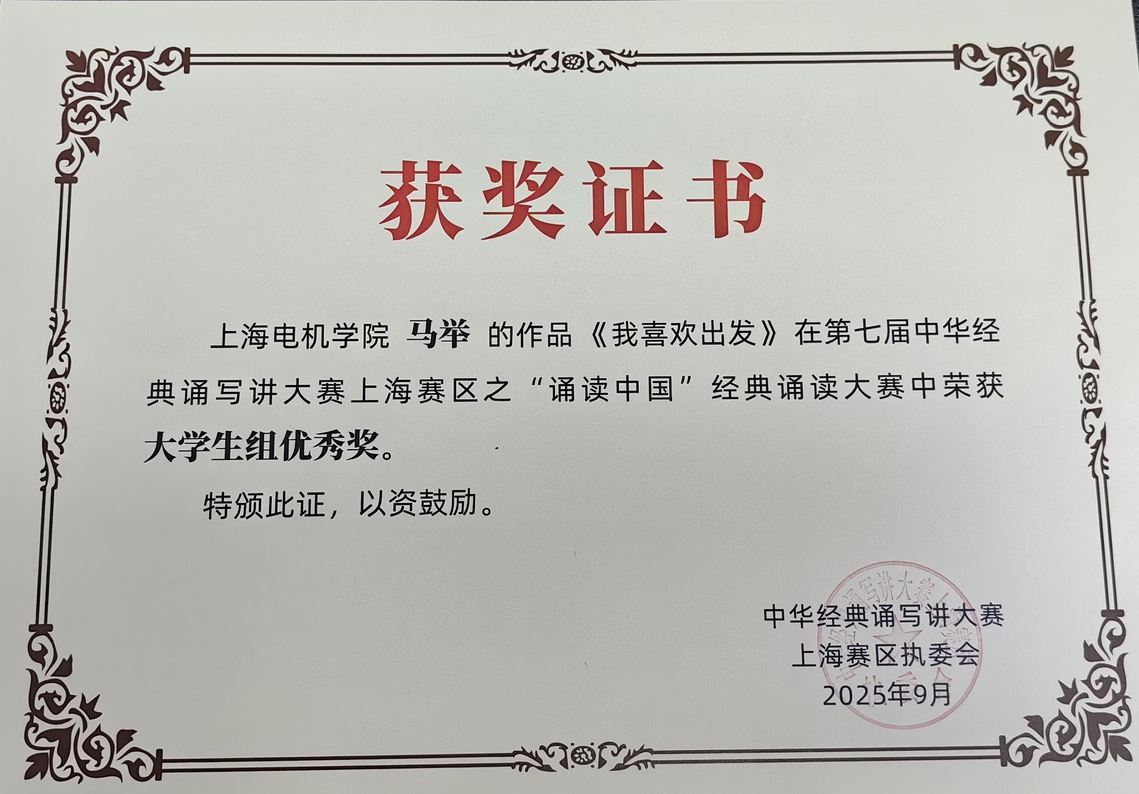

由柯静雯、张经纬、任玉琪、宋和璇、张江灵同学共同呈现的集体作品《大工匠》,创新采用诵演结合的艺术形式,深情而有力地讲述了工匠们精益求精、执着坚守的动人世界,展现了新时代青年对工匠精神的深刻理解与传承。李赟翀同学朗诵的《雨巷》,以其细腻的情感处理和富有韵味的语言,营造出悠远朦胧的意境。马举同学带来的《我喜欢出发》,以饱满的热情和昂扬的斗志,诠释了勇于探索、不断进取的积极人生态度。

佳绩的取得,离不开扎实的组织工作和持续的辛勤付出。此次比赛由教务处主办、文理学院承办,自启动以来,经历了学生自荐、赛队重组、校级选拔等多轮程序。参赛同学们在备赛过程中刻苦训练反复打磨;指导教师们全程悉心指导。师生共同努力,确保了参赛作品的高质量呈现。

此次获奖,不仅是对获奖学生及指导教师辛勤付出的肯定,也是我校长期以来注重人文素养教育、着力营造诗意校园文化氛围的成果体现。学校将经典诵读等文化活动融入育人体系,有效提升了学生的语言表达能力、审美情趣和人文素养,以“文艺范”赋能“工程魂”,为培养高素质应用型人才提供了丰厚的文化滋养。

参赛学生感想:

计算机2441张经纬:跟着老师打磨《大工匠》的日子,让我真正懂了“文字要落地”——原来不是念出“不就是一只手嘛!”而是要让听众看见工匠掌心的老茧、听见铁砧上的回响。从前我总觉得“工匠精神”很抽象,是老师的点拨让我明白:把文字里的细节演活,就是对“坚守”最好的诠释。站在台上朗诵《大工匠》时,最让我触动的是结尾那句“我们都是这个国家,钢铁一样的脊梁”。原来“大工匠”的“大”,从不是名气或技艺的“大”,而是能把个人的青春、伤痛、执念,都融进国家的筋骨里。他们或许会老去,但那份“把自己交给热爱、把热爱献给祖国”的劲儿,会像钢铁上的印记一样,永远不会模糊。

这个奖项不只是对我演绎的认可,更像是给“工匠精神”的一份小注脚:未来我还要把这些藏在文字里的坚守,讲给更多人听。

自动化2313张江灵:参与朗诵比赛培训与参赛,于我而言是一场与声音的深度对话。培训时,老师逐字逐句帮我们打磨语气,从一个停顿的长短到一个重音的强弱,都藏着情感表达的密码;站在赛场的那一刻,聚光灯下,我不再是单纯念出文字,而是让自己成为文字的载体,让听众跟着我的声音走进文中的故事。原来朗诵从不是声音的炫耀,而是用真诚传递情感,这一程,我在声音里遇见了更细腻、更勇敢的自己。

国贸2313宋和璇:参加《大工匠》朗诵培训与比赛的这段经历,是一次让我在声音中与“匠心”深度对话的旅程。老师逐字拆解文本里的情感脉络,从“锤起锤落间的坚守”到“精益求精的执着”,每一句台词都不再是冰冷的文字。我开始学着用停顿传递工匠的专注,用声调起伏展现他们攻坚克难的韧劲,仿佛亲手触摸到那些在岗位上深耕数十年的手,感受到那份“一辈子干好一件事”的厚重。当“大工匠”三个字从口中落下,眼前浮现的是无数默默坚守的身影,声音里便多了一份发自内心的敬意。这次经历让我明白,好的朗诵不仅是技巧的呈现,更是对作品精神的理解与共鸣;而“工匠精神”也不再是遥远的词汇,它成了我心里一份可感、可学的力量,激励着我在自己的领域里,也做一名“精益求精的追光者”。(供稿:公共教学联合党总支)